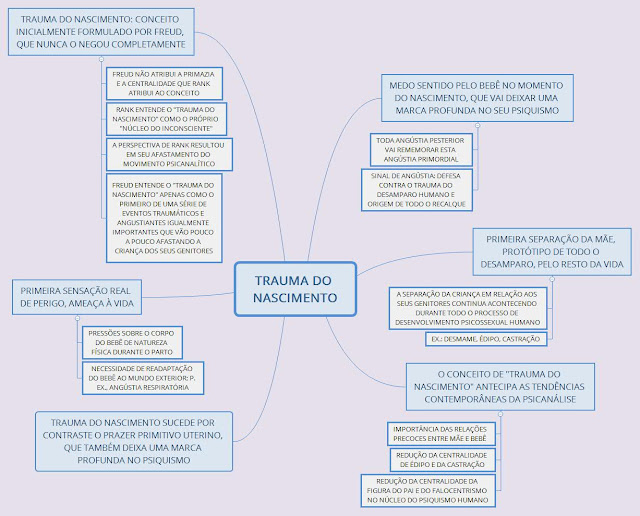

O TRAUMA DO NASCIMENTO

Assim como o medo do

nascimento subjaz a todo e qualquer medo, todo prazer tende, em última

instância, à reprodução do prazer primitivo intrauterino.

RANK, Otto. O trauma do nascimento e seu significado para a psicanálise. São Paulo: Cienbook, 2016. p. 38.

Conceito formulado por O. Rank em seu

livro O trauma do nascimento, de 1924. Designa um estado de angústia a

que fica submetido o bebê por ocasião de seu nascimento, não só pelas pressões

de natureza física inerentes ao parto, mas, especialmente, devido às

modificações do novo ambiente exterior, que lhe impõe a necessidade de

adaptação a uma nova forma de se alimentar etc. Rank enfatizou sobretudo sua

concepção de que a angústia do bebê resultante da separação da mãe constitui o

protótipo da angústia psíquica.

Inicialmente, Freud acolheu com muito

entusiasmo essa concepção de Rank, chegando a considerá-la como um protótipo de

ulteriores estados de angústia, como as que acontecem nas neuroses traumáticas

e nas neuroses atuais. No entanto, mais tarde, especialmente em Inibições,

sintomas e angústia (1926), Freud foi se opondo ao conceito de Rank, e

desvitalizando sua importância. Em Novas conferências introdutórias

(1933), Freud volta a revisar sua posição e reconhece que Rank tivera o grande

mérito de ressaltar a importância da primeira separação da criatura humana da

mãe.

ZIMERMAN,

David E. Vocabulário contemporâneo de psicanálise. Porto Alegre: Artmed,

2001. p. 420.

Publicado por Otto Rank em 1924, O

traumatismo do nascimento apóia-se numa nota de Freud adicionada em 1909 em

A interpretação dos sonhos: “O nascimento é, aliás, a primeira

ocorrência de angústia e, por consequência, a origem e o modelo de toda

angústia”.

A ambição de Rank consiste em encontrar

“o último substrato biológico concebível da vida psíquica, o próprio núcleo do

Inconsciente”, que seria o acontecimento corporal do nascimento, fazendo a

criança passar de um estado de união perfeitamente feliz com a mãe para um

estado de separação dominado pela insegurança, por meio de uma dolorosa

experiência de sufocação, compressão, fechamento no canal vaginal etc.,

manifestações que se encontram em todo estado de angústia. É para lutar contra

essa experiência traumática do nascimento que se organizaria a vida

fantasmática da criança, incluindo aí o desmentido da diferença dos sexos, as

teorias sexuais infantis e os roteiros edipianos. A angústia da castração seria

uma derivação defensiva da angústia ligada ao traumatismo do nascimento.

Rank apoia sua demonstração em notações

psicanalíticas, por exemplo, sobre os fins de tratamento que, segundo ele,

acarretam sempre fantasias de “segundo nascimento”. Mas ele recorre sobretudo a

dados provenientes de mitos e rituais sociais, no que ele chama de “compensação

heroica”, a sublimação religiosa, a idealização poética ou a especulação

filosófica. A própria abundância desse material e a manifesta ambição do autor

de explicar todos os processos de hominização e todos os desenvolvimentos

culturais a partir unicamente do traumatismo do nascimento são suscetíveis de

causar perplexidade. Entretanto, esses dados merecem mais atenção do que a que

lhes foi prestada pelos psicanalistas da época. Os temas da queda, de

constrição num espaço demasiado estreito ou de sentimento de estar perdido num

espaço ilimitado, a importância atribuída às relações muito precoces com a mãe,

a ênfase dada às angústias arcaicas que precedem a angústia de castração, tudo

isso era relativamente novo na literatura psicanalítica de 1924. (...)

Rank (...) rompeu com o movimento

psicanalítico em 1926, depois da condenação de suas ideias por Freud em Inibições,

sintomas e ansiedade (1926). (...)

São lícitas as interrogações sobre os

motivos psicanalíticos que levaram a essa rejeição (das ideias de Rank) em

proveito do primado do conflito edipiano como conflito nodal organizador da

patologia neurótica e da angústia de castração como angústia prototípica para a

qual convergem todas as outras formas de angústia. Claude Girard, num posfácio

à edição francesa de O traumatismo do nascimento, sublinha que a posição

defendida por Freud e seus fiéis afastava a patologia não neurótica da

exploração psicanalítica e que as proposições de Rank contribuíram para abrir o

caminho para a investigação das patologias arcaicas, assim como à das relações

precoces da criança com sua mãe. (...)

Mais recentemente, esse tema adquiriu

renovado vigor na esteira da teoria das relações de objeto (...). Wilfred R.

Bion teorizou em 1975, sob o nome de “cesura”, a experiência de uma

descontinuidade na relação de objeto, da qual o nascimento representa o

paradigma.

HOUZEL,

Didier. Verbete: Traumatismo do nascimento. In.: MIJOLLA, Alain (Org.) Dicionário

Internacional da Psicanálise. Vol. A-L. Rio de Janeiro: Imago, 2005. p. 1932.

Rank estabelece a separação da mãe como

o protótipo de todas as angústias; a mãe seria, portanto, o ponto de partida,

tanto do bem-estar (o útero) quanto da dor (o nascimento). Ora, como o

nascimento não imprimia memória consciente (ao contrário do desejo edipiano e

de alguns fantasmas e experiências), trabalhar completamente o conflito

neurótico durante a análise poderia significar, para o paciente, experimentar

pela primeira vez certos sentimentos, como a angústia da separação original.

Eis uma ideia que, segundo Lieberman[1], “trazia bastante água

para o moinho da psicanálise”.

Na sequência, Rank fizera uma descoberta

menos confortável sobre o funcionamento emocional humano, ao afirmar que, na

transferência, o analisando identificava o analista antes com sua mãe do que

com seu pai. Essa ideia manchava a imagem do patriarca, tanto na teoria quanto

na vida real, uma vez que a perspectiva freudiana era essencialmente masculina.

Hoje, quando já nos é óbvio que a relação entre a mãe e a criança é essencial

na primeira fase formativa, nos esquecemos do quanto a psicologia de Freud era

centrada na figura do pai. Rank tinha consciência disso, e é nesse sentido que

Lieberman o define como “o primeiro feminista do círculo freudiano”.

Sem restingir-se a uma concepção clássica

do complexo de Édipo, Rank interessou-se sobretudo pela relação precoce (e

pré-edipiana) entre a criança e a mãe e também, de maneira inédita, pela

sexualidade feminina. De um contexto patriarcal, que centrava o interesse

psicanalítico no pai e no conflito edipiano clássico, Rank dá lugar a uma

definição do materno e do feminino e, portanto, a uma crítica radical do

sistema de pensamento do primeiro freudismo, fundado no papel do pai e do

falocentrismo.

Promover este abalo na imagem do “pai” fez

com que Rank vivenciasse o próprio trauma do nascimento psicológico. Pouco

tempo depois da publicação da obra, ele deixou sua Viena natal, sua família e

seu “pai” adotivo[2],

para firmar-se como psicanalista num terreno que lhe seria menos hostil – nos

Estados Unidos e em Paris. A relação estremecida com Freud foi fundamental para

esse passo.

CASTRO,

Érica Gonçalves. Introdução. In: RANK, Otto. O trauma do nascimento. São

Paulo: Cienbook, 2016. p. 17 e 18.

[1]

LIEBERMAN, E.J. Actes of will. The life and work of Otto Rank. Nova

York: The Free Press, 1985. p. 265ss

[2]

Freud demonstrou uma afeição e dedicação de natureza quase paternal a Otto

Rank, inclusive financiando seus estudos universitários até o doutorado.

Contudo, não suportou a “traição” teórica do seu “filho adotivo”.

APRECIAÇÃO FINAL DE FREUD SOBRE O CONCEITO DE "TRAUMA DO NASCIMENTO"

Otto Rank, a quem a psicanálise deve

muitas belas contribuições, possui também o mérito de haver enfatizado a

importância do ato do nascimento e da separação da mãe. No entanto, todos nós

achamos impossível aceitar as conclusões extremas que ele tirou desse fato para

a teoria das neuroses e mesmo para a terapia analítica. O núcleo de sua

doutrina, de que a vivência de angústia do nascimento constitui o modelo para

todas as situações de perigo posteriores, ele já havia encontrado pronto[1]. Se nos detivermos nelas,

poderemos dizer que, de fato, a toda época do desenvolvimento cabe um certo

determinante da angústia, isto é, situação de perigo, como sendo o que lhe é

adequado. O perigo do desamparo psíquico se ajusta ao estágio de imaturidade

inicial do Eu, o perigo da perda do objeto (do amor) à dependência dos

primeiros anos da infância, o perigo da castração à fase fálica, e enfim a

angústia ante o Supereu, que ocupa um lugar especial, ao período de latência.

No curso do desenvolvimento, os velhos determinantes da angústia devem ser

abandonados, pois as situações de perigo que lhes correspondem vão perdendo o

valor com o fortalecimento do Eu. Mas isso ocorre apenas de maneira bastante

incompleta. Muitos indivíduos não conseguem superar a angústia ante a perda do

amor, jamais se tornam independentes o bastante do amor dos outros,

prosseguindo nesse ponto o seu comportamento infantil. Normalmente o medo ante

o Supereu não deve ter fim, pois é indispensável nas relações sociais.

FREUD,

Sigmund. Novas conferências introdutórias sobre psicanálise Capítulo XXXII:

Ansiedade e vida instintual. In: Obras psicológicas completas de Sigmund

Freud; edição standard brasileira. Vol XXII. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p.

91 e 92.

O amor sexual, que atinge

o seu ápice na união sexual, surge como a tentativa mais admirável de um

restabelecimento da situação original entre mãe e filho, que só se completa com

a fertilização de um óvulo. E quando Platão, seguindo as tradições orientais,

define a essência do amor a partir da atração de duas partes separadas que

outrora estiveram unidas, esta é a descrição poética mais bela da maior

tentativa biológica de superar o trauma do nascimento através do amor

genuinamente “platônico” – o da criança pela mãe.

RANK, Otto. O trauma do

nascimento e seu significado para a psicanálise. São Paulo: Cienbook, 2016.

p. 56.

Nenhum comentário:

Postar um comentário