CONFLITO PSÍQUICO

Em

psicanálise, a noção de “conflito” designa essencialmente um conflito

intrapsíquico, onde se opõem forças antagônicas. A ideia é nele central: não é

exagerado dizer que, com a importância atribuída à sexualidade infantil e ao inconsciente,

toda a questão se resume a apurar no que consiste a estrutura do conflito;

pode-se acrescentar que Freud passou a vida a elaborar-lhe a teoria.

A bem dizer, os seus começos foram

prudentes. Ele ainda permanece próximo de uma psicologia da consciência quando,

no alvorecer da sua teoria do recalque, cita o surgimento, no doente dominado

pelo desejo, de “representações de contraste” e de “ideias inconciliáveis” tão

dolorosas que, produzindo um esforço de “contra-vontade”, ele “decide esquecer

a coisa”. Convém colocar desde já a ideia de um conflito fundamental entre o

desejo e o que se lhe opõe. Quando Freud admitiu sem reservas que, no

essencial, esse processo – o recalque – é inconsciente, é nessa base, tanto

quanto a respeito do papel da sexualidade como fonte de desejo, que ele se

separará de Josef Breuer e não cessará de opor-se a Pierre Janet.

Pode-se, daí em diante, acompanhar as

sucessivas etapas dessa formulação de uma teoria geral do conflito:

-

as psiconeuroses de defesa (histeria, neurose obsessiva, fobia) são atribuíveis

– seus próprios nomes o exprimem – ao conflito entre o desejo e os obstáculos à

sua satisfação;

-

a luta traduz-se por formações de compromisso onde o desejo é simultaneamente

barrado e descobre como se satisfazer sob formas disfarçadas: são os retornos

do recalcado, sob a forma de sintomas, sonhos, lapsos, atos falhos etc., e

todas as formações substitutivas social e moralmente aceitáveis, as quais

tampouco deixam de constituir uma satisfação oculta do desejo, oferecendo assim

uma saída para a energia acumulada;

-

é importante, por conseguinte, distinguir bem o conflito manifesto, tal como se

manifesta nas queixas do paciente e das pessoas que o cercam, na sintomatologia

etc., e o conflito latente, que só o trabalho psicanalítico pode elucidar;

-

a origem do conflito deve ser procurada sempre na psicossexualidade. É essa,

pelo menos, a posição vigorosamente afirmada por Freud na primeira parte de sua

obra. Entretanto, o status da agressividade é problemático e nunca

deixará de ser o espinho irritativo da teoria. Reaparecerá sem encontrar

solução satisfatória, com a sua segunda teoria das pulsões e a introdução do

“instinto de morte”, procurando o que pode estar “para além do princípio de

prazer”, através da reformulação das questões relativas ao sadismo e ao

masoquismo etc.; (...)

-

uma etapa importante situa-se por volta de 1910, em duas direções conjuntas,

quando Freud considera os conflitos entre os “dois princípios do funcionamento

psíquico”, o princípio de prazer e o princípio de realidade, e a oposição entre

investimentos narcísicos e investimentos objetais;

-

simultaneamente, a formação da teoria do complexo de Édipo (assim designado

explicitamente pela primeira vez em 1910, embora a ideia seja muito anterior)

traz para a luz os conflitos de identificações (fundamentalmente entre

identificações – paternas e identificações paternas); (...)

O conflito pode opor as próprias

pulsões entre si; é, numa primeira teoria freudiana, a oposição das pulsões

sexuais e de autoconservação; na segunda, a das pulsões de vida e de morte. (...)

Cumpre lembrar também as modalidades de conflito onde se opõem as diversas

instâncias do aparelho psíquico: o consciente e o inconsciente na primeira

tópica freudiana, o Isso, o Eu e o Supereu na segunda.

Sob todas essas modalidades, o conflito

é considerado em seu jogo intrapsíquico. É óbvio que não se pode esquecer a sua

articulação com os conflitos interpessoais e, mais além, com o problema dos

conflitos indivíduo/sociedade, várias vezes abordado pelo próprio Freud

(especialmente em Psicologia de grupo e análise do ego, 1921, e O mal-estar

na civilização, 1930).

MIJOLLA,

Alain de. Dicionário internacional da psicanálise. Vol. I – A-L. Rio de

Janeiro: Imago, 2005. Verbete Conflito. p. 385, 386 e 387.

Em psicanálise fala-se de conflito quando,

no sujeito, opõem-se exigências internas contrárias. O conflito pode ser

manifesto (entre um desejo e uma exigência moral, por exemplo, ou entre dois

sentimentos contraditórios) ou latente, podendo este exprimir-se de forma

deformada no conflito manifesto e traduzir-se particularmente pela formação de

sintomas, desordens do comportamento, perturbações do caráter etc. A

psicanálise considera o conflito como constitutivo do ser humano, e isto em

diversas perspectivas: conflito entre o desejo e a defesa, conflito entre os

diferentes sistemas ou instâncias, conflitos entre as pulsões, e por fim o

conflito edipiano, onde não apenas se defrontam desejos contrários, mas onde

estes enfrentam a interdição.

Desde as suas origens a psicanálise

encontrou o conflito psíquico, e logo foi levada a fazer dele a noção central

da teoria das neuroses. Estudos sobre a histeria (Studien über

Hysterie, 1895) mostra como Freud encontra no tratamento, à medida que se

vai aproximando das recordações patogênicas, uma crescente resistência -, essa

resistência não é em si mesma mais do que a expressão atual de uma defesa intrassubjetiva

contra representações que Freud designa como inconciliáveis (unvertrãglich).

A partir de 1895-96, essa atividade defensiva é reconheci da como o mecanismo

principal na etiologia da histeria, e generalizado às outras “psiconeuroses”,

então designadas por “psiconeuroses de defesa”. O sintoma neurótico é definido

como o produto de um compromisso entre dois grupos de representações que agem

como duas forças de sentido contrário, de maneira tão atual e imperiosa uma

como a outra: “... o processo aqui descrito - conflito, recalque, substituição

sob a modalidade de uma formação de compromisso - renova-se em todos os

sintomas psiconeuróticos”. De modo mais geral ainda, este processo reaparece

atuando em fenômenos como o sonho, o ato falho, a lembrança encobridora, etc.

Embora o conflito seja indiscutivelmente

um dado primordial da experiência psicanalítica, e seja relativamente fácil

descrevê-lo nas suas modalidades clínicas, é mais difícil apresentar a seu

respeito uma teoria metapsicológica. Ao longo de toda a obra freudiana, o

problema do fundamento último do conflito recebeu soluções diferentes. Conviria

começar notando que é possível explicar o conflito em dois níveis relativamente

distintos: ao nível tópico, como conflito entre sistemas ou instâncias, e ao

nível econômico-dinâmico, como conflito entre pulsões. Para Freud, este segundo

tipo de explicação é o mais radical, mas a articulação dos dois níveis é muitas

vezes difícil de estabelecer, pois uma determinada instância, parte envolvida

no conflito, não corresponde necessariamente a um tipo específico de pulsões.

Do ponto de vista tópico, no quadro da

primeira teoria metapsicológica, o conflito pode ser reconduzido

esquematicamente à oposição dos sistemas Ics (Inconsciente), por um lado, e

Pcs/Cs (Consciente), por outro, separados pela censura; esta oposição

corresponde igualmente à dualidade do princípio de prazer e do princípio de

realidade, em que o segundo procura garantir a sua superioridade sobre o

primeiro. Pode-se dizer que as duas forças em conflito são então para Freud a

sexualidade e uma instância recalcadora que compreende designadamente as

aspirações éticas e estéticas da personalidade, pois o motivo do recalque

reside em características específicas das representações sexuais que as

tomariam inconciliáveis com o “ego” e geradoras de desprazer para este.

Só bastante tarde Freud procurou um

suporte pulsional para a instância recalcadora. Supõe-se então que o dualismo

das pulsões sexuais e das pulsões de autoconservação (definidas como “pulsões

do ego”) seja o substrato do conflito psíquico. “... o pensamento psicanalítico

deve admitir que [certas] representações entraram em oposição com outras, mais

fortes do que elas, representações para as quais utilizamos o conceito

englobante de ‘ego’, que, conforme os casos, é composto de modo diferente; as

primeiras representações são por isso recalcadas. Mas de onde provirá esta

oposição, que provoca o recalcamento, entre o ego e certos grupos de

representações? [...] A nossa atenção foi atraída pela importância das pulsões

para a vida representativa; aprendemos que cada pulsão procura impor-se

animando as representações que estão em conformidade com as suas metas. Estas

pulsões nem sempre se conciliam; muitas vezes redundam em conflito de

interesses; as oposições das representações não são mais do que a expressão das

lutas entre as diferentes pulsões...”. No entanto, é evidente que, mesmo na

fase do pensamento freudiano em que existe uma coincidência entre a instância

defensiva do ego e um tipo determinado de pulsões, a oposição última

“fome-amor” só se exprime nas modalidades concretas do conflito através de uma

série de mediações muito difíceis de precisar.

Numa fase ulterior, a segunda tópica vem

fornecer um modelo da personalidade mais diversificado e mais próximo dessas

modalidades concretas: conflitos entre instâncias, conflitos interiores a

determinada instância, por exemplo entre os polos de identificação paterno e

materno, que podem ser encontrados no superego.

O novo dualismo pulsional invocado por

Freud, o das pulsões de vida e das pulsões de morte, parecia dever fornecer,

pela oposição radical que põe em jogo, um fundamento para a teoria do conflito.

Na realidade, estamos muito longe de encontrar tal sobreposição entre o plano

dos princípios últimos, Eros e pulsão de morte, e a dinâmica concreta do

conflito. Nem por isso a noção de conflito deixa de ser renovada:

1) Vemos cada vez melhor as forças

pulsionais animarem as diferentes instâncias (por exemplo, Freud descreve o

superego como sádico); mesmo que nenhuma delas se veja afetada por um único

tipo de pulsão.

2) As pulsões de vida parecem abranger a

maior parte das oposições conflituais precedentemente ressaltadas por Freud a

partir da clínica: “...a oposição entre pulsões de autoconservação e pulsões de

conservação da espécie, tal como a outra oposição entre amor do ego e amor

objetal, situa-se também no quadro do Eros.

3) Mais do que como um polo de conflito, a

pulsão de morte é, às vezes, interpretada por Freud como o próprio princípio de

combate, como o νεῖκος

(neikos, discórdia) que já Empédocles opunha ao amor (Philia, φιλία).

É assim que ele chega a especificar uma

“tendência para o conflito”, fator variável cuja intervenção faria com que a

bissexualidade própria do ser humano se transformasse em certos casos num

conflito entre exigências rigorosamente inconciliáveis, ao passo que na

ausência desse fator nada deveria impedir as tendências homossexuais e

heterossexuais de se realizarem numa solução equilibrada.

Na mesma linha de pensamento podemos

interpretar o papel que Freud atribui ao conceito de fusão das pulsões. Esta

não designa apenas uma dosagem de proporção variável de sexualidade e

agressividade: a pulsão de morte introduz por si mesma a desfusão.

Se tivermos uma visão de conjunto da

evolução das representações elaboradas por Freud do conflito, ficaremos

impressionados, por um lado, pelo fato de ele procurar sempre reconduzir este a

um dualismo irredutível que, em última análise, só uma oposição quase mítica

entre duas grandes forças contrárias pode fundamentar; por outro lado, pelo

fato de um dos polos do conflito continuar sendo a sexualidade, embora o outro

seja procurado em realidades mutáveis (“ego”, “pulsões do ego”, “pulsões de morte”).

Desde o início da sua obra, mas ainda no Esboço de psicanálise (Abriss

der Psychoanalyse, 1938), Freud insiste na ligação intrínseca que deve

existir entre a sexualidade e o conflito. (...) Freud (...) indicou em diversos

momentos da sua obra as características temporais próprias da sexualidade

humana que fazem com que o “ponto fraco da organização do ego se ache na sua

relação com a função sexual”.

Qualquer aprofundamento da questão do

conflito psíquico não poderia deixar de desembocar, para o psicanalista,

naquilo que para o sujeito humano constitui o conflito nuclear: o complexo de

Édipo. Neste, o conflito, antes de ser conflito defensivo, já está inscrito de

forma pré-subjetiva como conjunção dialética e originária do desejo e da

interdição.

O complexo de Édipo, na medida em que

constitui o dado inelutável e primordial que orienta o campo interpsicológico

da criança, poderia ser encontrado por trás das modalidades mais diversas do

conflito defensivo (por exemplo, na relação do ego com o superego). De modo

mais radical, se fizermos dele uma estrutura em que o sujeito deve encontrar

seu lugar, o conflito aparecerá como já presente, anteriormente ao jogo das

pulsões e das defesas, jogo que constituirá o conflito psíquico próprio a cada

indivíduo.

LAPLANCHE

e PONTALIS. Vocabulário de psicanálise.

São Paulo: Martins Fontes, 2016. p. 89 a 92.

Agora,

penso eu, o significado da evolução da civilização não mais nos é obscuro. Ele

deve representar a luta entre Eros e a Morte, entre o instinto de vida e o

instinto de destruição, tal como ela se elabora na espécie humana. Nessa luta

consiste essencialmente toda a vida, e, portanto, a evolução da civilização

pode ser simplesmente descrita como a luta da espécie humana pela vida. (...)

Por

que nossos parentes, os animais, não apresentam uma luta cultural deste tipo?

(...) No caso das outras espécies animais pode ser que um equilíbrio temporário

tenha sido alcançado entre as influências de seu meio ambiente e os instintos

mutuamente conflitantes dentro delas, havendo ocorrido assim uma cessação de

desenvolvimento. Pode ser que no homem primitivo, um novo acréscimo de libido

tenha provocado um surto renovado de atividade por parte do instinto

destrutivo.

FREUD,

Sigmund. O mal-estar na civilização. In:

Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira.

Vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 126 e 127.

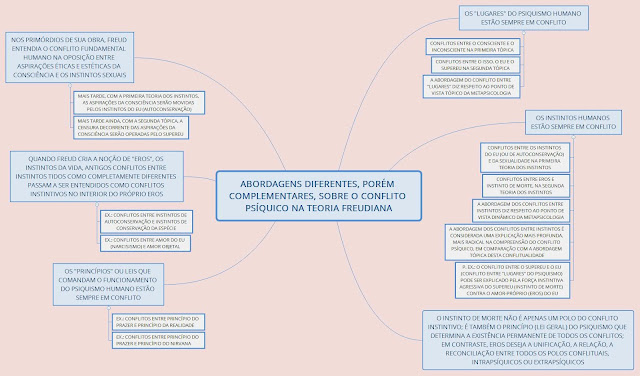

CLIQUE EM CIMA PARA AMPLIAR

CLIQUE EM CIMA PARA AMPLIAR

Nenhum comentário:

Postar um comentário