CONTRATRANSFERÊNCIA

Conjunto

das reações inconscientes do analista à pessoa do analisando e, mais

particularmente, à transferência deste.

São

raríssimas as passagens em que Freud alude àquilo que chamou de

contratransferência. Vê nela o resultado da “influência do doente sobre os

sentimentos inconscientes do médico” e sublinha que “nenhum analista vai além

do que os seus próprios complexos e resistências internas lhe permitem”, o que

tem como corolário a necessidade de o analista se submeter a uma análise

pessoal.

Depois

de Freud, a contratransferência foi objeto de crescente atenção por parte dos

psicanalistas, especialmente na medida em que o tratamento era cada vez mais

compreendido e descrito como relação, e também em virtude da extensão da

psicanálise a novos campos (análise de crianças e de psicóticos) em que as

reações inconscientes do analista podem ser mais solicitadas. Vamos fixar

apenas dois pontos:

1º

Do ponto de vista da delimitação do conceito, encontram-se largas variações

pois certos autores entendem por contratransferência tudo o que, da

personalidade do analista, pode intervir no tratamento, e outros limitam a

contratransferência aos processos inconscientes que a transferência do

analisando provoca no analista. (...)

2º

Do ponto de vista técnico, podemos esquematicamente distinguir três

orientações:

a)

reduzir o mais possível as manifestações contratransferenciais pela análise

pessoal, de modo que a situação analítica seja estruturada, por assim dizer,

como uma superfície projetiva, apenas pela transferência do paciente;

b)

utilizar, controlando-as, as manifestações de contratransferência no trabalho

analítico, na sequência da indicação de Freud segundo a qual “... todos possuem

no seu próprio inconsciente um instrumento com que podem interpretar as

expressões do inconsciente dos outros”;

c)

guiar-se, mesmo para a interpretação, pelas suas próprias reações

contratransferenciais, muitas vezes assimiladas, nesta perspectiva, às emoções

sentidas. Essa atitude postula que a ressonância “de inconsciente a

inconsciente” constitui a única comunicação autenticamente psicanalítica.

LAPLANCHE e

PONTALIS. Vocabulário de psicanálise. Verbete:

Contratransferência. São Paulo: Martins Fontes, 2016.

p. 102 e 103.

Freud foi o primeiro autor a utilizar essa expressão, em

1911, num congresso de psicanálise realizado em Nüremberg, porém conceituou-a

como um fenômeno que atrapalharia a análise e afirmou que estes sentimentos,

provindos de um analista, seriam uma prova de que ele estaria necessitado de

mais análise.

Talvez por essa razão, salvo raras exceções esporádicas, o

fenômeno contratransferencial durante quatro décadas não aparecia manifesto nos

trabalhos dos analistas. Uma dessas exceções foi o corajoso texto de Winnicott,

intitulado O ódio na contratransferência, onde ele encara com

naturalidade a emergência desse sentimento no analista diante de certos

pacientes extremamente agressivos.

Alguns poucos anos após, por volta de 1950, trabalhando

separadamente, tanto P. Heimann, na Inglaterra, como Racker, na Argentina,

trouxeram a valiosíssima contribuição à possibilidade de o sentimento

contratransferencial constituir um excelente instrumento de empatia do analista

com o que se passa no mundo interno do paciente.

Uma polêmica entre autores psicanalíticos gira em torno da

questão da contratransferência: deve ficar restrita unicamente à reação do

analista frente ao que o paciente mobiliza nos seus núcleos inconscientes, ou

toda resposta emocional do analista, durante a situação analítica, deve ser

considerada como um processo transferencial

Alguns aspectos merecem ser destacados:

1.

Existe o risco de se confundir o que é contratransferência com o que não é mais

do que uma transferência do próprio analista.

2.

O sentimento contratransferencial pode adquirir uma dimensão patogênica, com o

analista perdido e envolvido na situação criado, ou pode ser uma excelente

bússola empática.

3.

É importante que o analista possa conviver com naturalidade com os seus

sentimentos contratransferenciais dificílimos (por exemplo, de medo, tédio,

paralisia, impotência, erotização, raiva etc.), sem sentir vergonha e culpas,

de modo a poder assumir e refletir sobre o que eles representam no vínculo.

4.

Assim, pode-se dizer que a contratransferência apresenta uma perspectiva

tríplice: como um possível obstáculo, como instrumento e como integrante

do campo analítico.

ZIMERMAN, David E. Vocabulário

contemporâneo de psicanálise. Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 87.

Conjunto

das manifestações do inconsciente do analista relacionadas com as da

transferência de seu paciente.

Mais

ainda do que o conceito de transferência, ao qual está ligada, a ideia de

contratransferência, suas acepções e as utilizações que dela foram feitas

sempre suscitaram polêmicas entre os diversos ramos do movimento psicanalítico.

Foi

numa carta a Sigmund Freud, datada de 22 de novembro de 1908, que Sandor

Ferenczi mencionou pela primeira vez a existência de uma reação do analista aos

ditos de seu paciente: “Tenho demasiada tendência a considerar os assuntos dos

doentes como meus.” Freud utilizou o termo contratransferência pela primeira

vez, entre aspas, numa carta a Carl Gustav Jung datada de 7 de junho de 1909.

Foi em 1910, todavia, em sua avaliação das perspectivas de futuro da terapia

psicanalítica, que ele evocou, falando da pessoa do terapeuta, a existência da

contratransferência, que “se instala no médico através da influência do

paciente na sensibilidade inconsciente do médico”. Estava próximo o momento,

acrescentou Freud, em que seria lícito “formularmos a exigência de que o médico

reconheça e domine obrigatoriamente em si essa contratransferência”. Sabendo

que nenhum analista pode ir além do que lhe permitem suas resistências

internas, “pleiteamos, por conseguinte,” prosseguiu Freud, “[que o analista]

comece sua atividade pela autoanálise e a aprofunde continuamente, à medida que

se derem suas experiências com o doente”.

Em

1913, numa carta a Ludwig Binswanger, Freud sublinhou que o problema da

contratransferência “é um dos mais difíceis da técnica psicanalítica”. O

analista - e isso devia ser uma regra, segundo Freud - nunca deve dar ao

analisando nada que tenha saído de seu próprio inconsciente. Vez após outra,

ele deve “reconhecer e ultrapassar sua contratransferência, para que possa

estar livre”. Alguns anos depois, Freud notou que, no tratamento, o surgimento

de um fenômeno a que ele deu o nome de amor transferencial devia dar ensejo ao

analista de “desconfiar, talvez, de uma possível contratransferência”.

A

posição de Freud não continuaria a evoluir após essas colocações que se

tornaram clássicas, e ele jamais considerou que a contratransferência pudesse

ser utilizada de maneira dinâmica no desenrolar do tratamento.

O

ponto de vista de Ferenczi, a princípio, seria calcado no de Freud. Ele

sublinharia a necessidade de um “domínio” do analista sobre sua

contratransferência. Este, a seu ver, só poderia resultar de uma análise e

deveria ser distinguido de uma simples resistência à contratransferência, por

sua vez passível de gerar uma rigidez artificial no analista.

Mais

tarde, dentro da ótica de seu retorno à teoria do trauma, que acarretaria um

afrouxamento de seus laços com Freud, Ferenczi rumou por um caminho

inteiramente diverso, efetuando um deslocamento na concepção da análise e

preconizando um emprego da contratransferência do analista.

Sensível

aos impasses de algumas análises, Ferenczi desenvolveu a ideia da análise

mútua, processo durante o qual o analista fornece ao paciente os elementos

constitutivos de sua contratransferência, à medida que eles vão surgindo, de

tal maneira que o paciente se liberta da opressão ligada à relação

transferencial e que o artificialismo da situação analítica clássica tende a

desaparecer.

Essa

orientação teria um belo futuro. Encontramos sua marca, de maneira explícita ou

não, nos métodos psicanalíticos ingleses (sobretudo em Donald Woods Winnicott e

Masud Khan) e no desenvolvimento da psicanálise norte americana (...). Depois

da Segunda Guerra Mundial, (...), o debate sobre a contratransferência passou

por seus momentos mais intensos, em especial sob o impulso de discípulos de

Melanie Klein, embora esta não dedicasse nenhuma elaboração teórica específica

a essa questão. Partindo da perspectiva kleiniana, que concebe a relação

analítica como uma dualidade inscrita na ordem do “aqui e agora”, as

intervenções de Paula Heimann e Margaret Little, em especial, por mais

distintas que fossem, redefiniram a contratransferência como o conjunto das

reações e sentimentos que o analista experimenta em relação a seu paciente.

Para Heimann, na medida em que o inconsciente do analista engloba o do

paciente, o psicanalista deve servir-se da contratransferência como um

instrumento facilitador da compreensão do inconsciente do analisando. Em

Heimann, essa concepção da contratransferência não deve levar a uma comunicação

dos sentimentos do analista ao paciente. Quanto a esse aspecto, sua abordagem

se distingue da ideia de “análise mútua” de Ferenczi. Margaret Little, ao

contrário, rejeita qualquer ideia de distância, já que, a seu ver, analista e

analisando são inseparáveis, devendo o analista comunicar ao paciente os

elementos de sua contratransferência.

ROUDINESCO, Elisabeth. Dicionário

de psicanálise. Verbete: Contratransferência. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

p. 133 e 134.

Melanie Klein utilizará muito pouco o termo

“contratransferência”, mas pode-se afirmar que toda a sua técnica está baseada

nesse conceito, ainda que não tenha julgado útil defini-lo. Foi sua aluna Paula

Heimann a primeira, quando do Congresso da A.P.I de Zurique (1949), a fazer da

contratransferência uma verdadeira ferramenta a serviço da percepção de certos

aspectos da comunicação do paciente: “Sustento a tese”, disse ela, “de que a

resposta emocional do analista ao seu paciente no interior da situação analítica

constitui a sua mais importante ferramenta de trabalho. A contratransferência

do analista é um instrumento de investigação no interior do inconsciente do

paciente”. Esse conceito será logo objeto de uma atenção crescente, sobretudo

por causa do desenvolvimento das pesquisas sobre psicanálise de criança e sobre

as psicoses.

Sua definição continua sendo alvo de controvérsias na medida

em que ela é entendida seja como uma resposta rigorosa aos processos

inconscientes que a transferência do analisando induz no analista, seja como

uma resposta mais globalizante por parte da personalidade do analista, no

âmbito do tratamento. A sua utilização, no nível técnico, em função de sua

delimitação, irá esquematicamente em duas direções: uma posição defensiva do

analista, que deve ter cuidado de se manter o mais possível como uma superfície

projetiva, um espelho, para a transferência do paciente, e uma posição em que a

personalidade do analista e, em especial, suas emoções, estão envolvidas na

dinâmica transfero-contratransferencial em virtude de uma concepção mais

tridimensional. Trata-se então, para o analista, de elaborar a vivência

contratransferencial de modo a fazer a triagem entre as projeções do paciente e

seus objetos internos, a fim de ver surgir a significação comum que pode servir

de guia para interpretação.

Esse conceito evolui entre dois riscos. Um deles é a

psicologização da relação analítica na medida em que ela pode ser considerada

mais em termos de interações pessoais do que em termos de repetição

transferencial de roteiros e padrões inconscientes. O outro risco é o de

esquecer que, se a contratransferência pode ser um guia para a compreensão e o

melhor dos servidores, também pode ser o pior dos mestres.

MIJOLLA, Alain de. Dicionário

internacional de psicanálise. Vol. 1. Verbete Contratransferência. Rio

de Janeiro: Imago, 2005. p. 405 e 406.

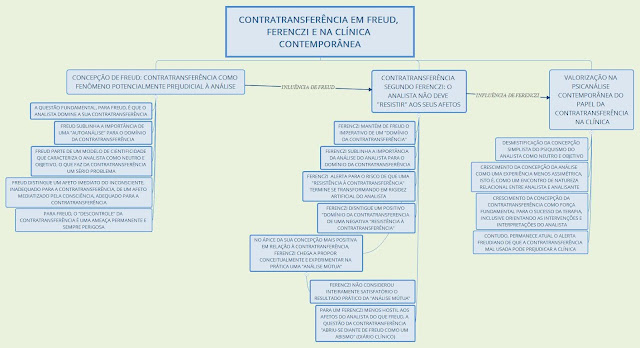

CLIQUE EM CIMA PARA AMPLIAR

Nenhum comentário:

Postar um comentário