IDEAL DO EU

Ideal

do eu: expressão utilizada por Freud no quadro da sua segunda teoria do

aparelho psíquico. Instância da personalidade resultante da convergência do

narcisismo (idealização do ego) e das identificações com os pais, com os seus

substitutos e com os ideais coletivos. Enquanto instância diferenciada, o ideal

do ego constitui um modelo a que o sujeito procura conformar-se.

É

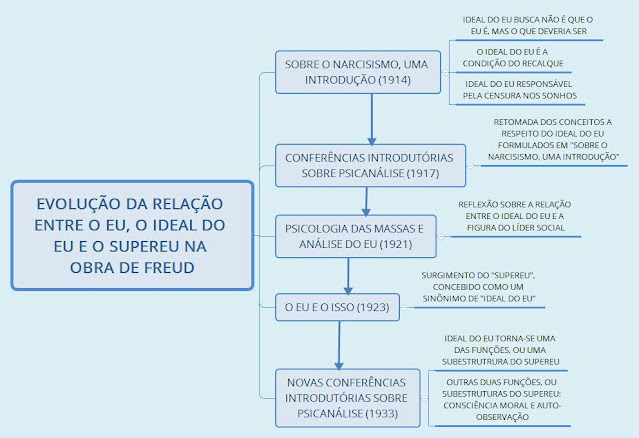

difícil delimitar um sentido unívoco da expressão “ideal do ego” na obra de

Freud. As variações deste conceito provêm do fato de que ele está estreitamente

ligado à elaboração progressiva da noção de superego e, mais geralmente, da

segunda teoria do aparelho psíquico. E assim que, em O ego e o id (Das

Ich und das Es, 1923), ideal do ego e superego são apresentados como

sinônimos, enquanto em outros textos a função do ideal é atribuída a uma

instância diferenciada, ou pelo menos a uma subestrutura especial no seio do

superego.

É

em Sobre o narcisismo: uma introdução (Zur Einführung des Narzissmus,

1914) que aparece a expressão “ideal do ego” para designar uma formação

intrapsíquica relativamente autônoma que serve de referência ao ego para

apreciar as suas realizações efetivas. Sua origem é principalmente narcísica:

“O que ele [o homem] projeta diante de si como seu ideal é o substituto do

narcisismo perdido da sua infância; nesse tempo o seu próprio ideal era ele

mesmo.” Este estado de narcisismo - que Freud compara a um verdadeiro delírio

de grandeza - é abandonado principalmente em razão da crítica que os pais

exercem em relação à criança. Note-se que esta crítica, interiorizada sob a

forma de uma instância psíquica especial, instância de censura e de

auto-observação, é, no conjunto do texto, distinta do ideal do ego: ela “...

observa incessantemente o ego atual e compara-o com o ideal”.

Em

Psicologia de grupo e análise do ego (Massenpsychologie und Ich Analyse,

1921), a função do ideal do ego é colocada em primeiro plano. Freud vê nele uma

formação nitidamente diferenciada do ego, que permite principalmente explicar a

fascinação amorosa, a dependência para com o hipnotizador e a submissão ao

líder, casos em que uma pessoa estranha é colocada pelo sujeito no lugar do seu

ideal do ego.

Esse

processo está na base da constituição do grupo humano. O ideal coletivo retira

a sua eficácia de uma convergência dos “ideais do ego” individuais: “... certos

indivíduos puseram um só e mesmo objeto no lugar do seu ideal do ego, e em

consequência disso identificaram-se uns com os outros no seu ego”-,

inversamente, estes são os depositários, em consequência de identificações com

os pais, com os educadores, etc., de um certo número de ideais coletivos: “Cada

indivíduo faz parte de vários grupos, está ligado por identificação de vários

lados e construiu o seu ideal do ego segundo os mais diversos modelos.”

Em

O ego e o id, em que pela primeira vez figura o termo superego, este é

considerado sinônimo de ideal do ego; é uma só instância, formada por

identificação com os pais correlativamente ao declínio do Édipo, que reúne as

funções de interdição e de ideal. “As relações [do superego] com o ego não se

limitam ao preceito ‘você deve ser assim’ (como o pai); compreendem igualmente

a interdição ‘você não tem o direito de ser assim’ (como o pai), quer dizer, de

fazer tudo o que ele faz; há muitas coisas que são reservadas a ele.”

Em

Novas conferências introdutórias sobre psicanálise (Neue Folge der

Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1932), reaparece uma

distinção: o superego surge como uma estrutura englobante que compreende três

funções: “auto-observação, consciência moral e função de ideal”. A distinção

entre estas duas últimas funções é particularmente ilustrada nas diferenças que

Freud procura estabelecer entre sentimento de culpa e sentimento de

inferioridade. Estes dois sentimentos são resultado de uma tensão entre o ego e

o superego, mas o primeiro está relacionado com a consciência moral e o segundo

com o ideal do ego, na medida em que é mais amado do que temido.

A

literatura psicanalítica atesta que o termo superego não apagou o termo ideal

do ego. A maior parte dos autores não utiliza um pelo outro.

Existe

relativo acordo quanto ao que é designado por ideal do ego; em contrapartida,

as concepções diferem quanto à sua relação com o superego e com a consciência

moral. A questão torna-se ainda mais complicada pelo fato de os autores

chamarem de superego, ora, como Freud em Novas conferências, a uma

estrutura de conjunto que compreende diversas subestruturas, ora mais

especificamente à “voz da consciência” na sua função interditora.

Para

Nunberg, por exemplo, ideal do ego e instância interditora são coisas

nitidamente separadas. Distingue-as quanto às motivações induzidas no ego -

“Enquanto o ego obedece ao superego por medo do castigo, submete-se ao ideal do

ego por amor” - e quanto à sua origem (o ideal do ego seria principalmente

formado a partir da imagem dos objetos amados, e o superego a partir da imagem

dos personagens temidos).

Esta

distinção, embora pareça bem fundamentada ao nível descritivo, nem por isso é

menos difícil de ser sustentada de forma rigorosa do ponto de vista

metapsicológico. Por isso muitos autores, na linha da indicação dada por Freud

em O ego e o id (texto acima citado), sublinham a íntima ligação dos

dois aspectos, ou seja, o ideal e a interdição. É assim que D. Lagache fala de

um sistema superego - ideal do ego dentro do qual estabelece uma relação

estrutural: “...o superego corresponde à autoridade e o ideal do ego à forma

como o sujeito deve comportar-se para corresponder à expectativa da autoridade”.

LAPLANCHE e

PONTALIS. Vocabulário de psicanálise. Verbete:

Ideal do Ego ou Ideal do Eu. São Paulo: Martins

Fontes, 2016. p. 222 a 224.

Sigmund

Freud utilizou essa expressão para designar o modelo de referência do eu,

simultaneamente substituto do narcisismo perdido da infância e produto da

identificação com as figuras parentais e seus substitutos sociais. A noção de

ideal do eu é um marco essencial na evolução do pensamento freudiano, desde as

reformulações iniciais da primeira tópica até a definição do supereu. No Brasil

também se usa “ideal do ego”.

A

dimensão de um ideal como modalidade de referência do eu aparece explicitamente

em Freud no texto de 1914 dedicado à introdução do conceito de narcisismo.

Para

que se possa manifestar a idealidade, é preciso, com efeito, que a libido já

não seja unicamente objetal e que se desenhe a perspectiva de uma relação do

sujeito consigo mesmo, tomado como objeto amoroso. Primitivamente, diz Freud, a

criança “era seu próprio ideal”. É a renúncia à onipotência infantil e ao

delírio de grandeza, característicos do narcisismo infantil, que possibilita o

surgimento de um outro ideal. Mas Freud se interroga sobre as modalidades dessa

renúncia: ela é produto da submissão às proibições enunciadas pelas figuras

parentais, instaladas na posição de modelo no momento em que a estrutura

edipiana começa seu declínio. Essa renúncia, portanto, situa-se na vertente do

recalque, processo que tem sua sede no eu e cuja realização exige um critério

de avaliação: “A formação do ideal seria, do lado do eu”, escreve Freud, “a

condição do recalque.”

Em

1917, nas Conferências introdutórias sobre psicanálise, Freud modifica

sua concepção do ideal do eu. Este converte-se então numa instância do eu que

se encarrega das funções até então atribuídas à “consciência moral” (Gewissen),

que permitia ao eu avaliar suas relações com seu ideal. Além disso, o ideal do

eu participa da formação do sonho, uma vez que é concebido como responsável

pela censura dos sonhos.

Foi

em 1921, em Psicologia das massas e análise do eu, que Freud atribuiu ao

ideal do eu um lugar de primeiro plano. Fez dele uma instância bem distinta do

eu, capaz de “se engajar em conflitos com ele”. A essa instância, recapitulou

Freud, “chamamos ideal do eu, e lhe atribuímos como funções a auto-observação,

a consciência moral, a censura onírica e o exercício da influência essencial no

recalque. Dissemos que ela era herdeira do narcisismo primário, em cujo seio o

eu da criança bastava a si mesmo”. É nesse lugar do ideal do eu que o sujeito

instala o objeto de sua fascinação amorosa, bem como o hipnotizador ou o líder,

assim se transformando o ideal do eu no esteio do principal eixo de

constituição do coletivo como fenômeno, o que Freud já dera a entender no texto

de 1914 sobre o narcisismo.

Observando

essa mudança de estatuto do ideal do eu, transformado em instância, Paul Laurent

Assoun comentou, em 1984, que se tratava de uma operação estranha, já que todas

as características que acabavam de lhe ser atribuídas iriam, pouco tempo

depois, caracterizar uma nova instância, o supereu. Em outras palavras, mal foi

promovido, o ideal do eu já se viu destituído. “Sem dúvida não foi por acaso”,

precisa o autor com humor, “que esse ‘discreto golpe de estado metapsicológico’

teve por cenário o texto constituído pelo ensaio sobre a psicologia das massas,

cheio de ressonâncias políticas.”

De

fato, dois anos depois, em O eu e o isso, assistimos a uma verdadeira

transmissão do poder, à colocação entre parênteses do ideal do eu, como é

indicado pelo título do terceiro capítulo: “O eu e o supereu (ideal do eu)”.

Em

1933, nas Novas conferências introdutórias sobre psicanálise, a mutação

está definitivamente consumada. A trigésima primeira conferência dá ensejo a

uma apresentação pormenorizada da gênese e das funções do supereu, a título das

quais figura o ideal do eu “com que o eu se compara, ao qual ele aspira” e cuja

“reivindicação ele se esforça por satisfazer, através de um aperfeiçoamento

cada vez maior.” “Sem dúvida alguma”, esclarece ainda Freud, “esse ideal do eu

é o precipitado da antiga representação parental, a expressão da admiração pela

perfeição que a criança atribuía aos pais na época”.

Segundo

Jean Laplanche e Jean-Bertrand Pontalis, não se encontra em Freud uma

“distinção conceitual” entre o ideal do eu (Ichideal) e o eu ideal (Idealich).

Todavia, como Freud emprega em diversas ocasiões esses dois termos, alguns

autores os diferenciam. Em seu seminário de 1953-1954, Os escritos técnicos

de Freud, Jacques Lacan sustenta que Freud de fato designa duas funções

diferentes. Lacan inscreve essa distinção em sua tópica: “O Ich Ideal,

o ideal do eu, é o outro como falante, o outro na medida em que mantém comigo

uma relação simbólica, sublimada, a qual, em nosso manejo dinâmico, é ao mesmo

tempo igual e diferente da libido imaginária.” O eu ideal, formação

essencialmente narcísica, constrói-se, segundo Lacan, na dinâmica do estádio do

espelho; decorre, pois, do registro do imaginário e se torna uma “aspiração” ou

um “sonho”. Essa comparação é introduzida por Lacan em 1960, em sua Observação

sobre o relatório de Daniel Lagache, onde ele responde à intervenção feita

por este último no colóquio de Royaumont, em julho de 1958.

ROUDINESCO, Elisabeth. Dicionário

de psicanálise. Verbete: Ideal do Eu. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. p. 362 e

363.

A noção de Ideal do Eu

aparece em Sobre o narcisismo – uma introdução (1914). O sujeito forma-o

projetando diante dele como seu ideal o substituto do narcisismo perdido de sua

infância. O que caracteriza o Ideal do Eu é, portanto, a abertura que ele

oferece ao narcisismo para uma realização possível num tempo futuro. O Ideal do

Eu vai refundir outras noções anteriores, como a consciência moral, a censura,

a autoestima, e permitir uma reflexão original sobre a formação das massas e

sua relação com o líder (Psicologia das massas e análise do eu - 1921).

O Ideal do Eu e o Supereu formam com o Eu ideal um

agrupamento de instâncias que convém diferenciar claramente, embora Freud tenha

confundido algumas vezes as duas primeiras. O termo Supereu só interveio mais

tarde, em O ego e o id (1923), e permitiu distinguir o aspecto normativo

(Supereu) do aspecto de motivação com vistas a uma finalidade (Ideal do Eu).

Mas, no início, esses dois aspectos são confundidos no Ideal do Eu, o qual

tampouco é diferenciado do Eu ideal. Essa confusão reaparecerá nas Novas

conferências... (1933), onde o Ideal do Eu se converte numa função do

Supereu.

O Ideal do Eu forma-se quando a criança, por causa da

influência crítica dos pais, dos educadores e de outras pessoas do meio

ambiente, é obrigada a renunciar ao seu narcisismo infantil. Portanto, essa

renúncia é viabilizada pela formação desse substituto, o Ideal do Eu, que deixa

aberta a possibilidade de, num tempo futuro, ocorrer a reunião do Eu e do

ideal. Essa formação do Ideal do Eu, confundida aqui com o Supereu, faz-se por

identificação com os pais ou, mais precisamente, com o Supereu dos pais. Em O

Ego e o Id (1923), Freud sublinhará que o Superego aparece por

identificação com o modelo paterno (...).

Na medida em que o Ideal do Eu é confundido com o Supereu,

ele inclui a consciência moral, a qual compara permanentemente o Eu atual e o

Ideal do Eu. Da mesma forma, a censura do sonho ou o recalque ligam-se ao Ideal

do Eu. Com efeito, o Ideal do Eu compreende todas as restrições às quais o Eu

deve submeter-se de maneira a concordar com essa imagem destacada do seu

próprio narcisismo e projetada adiante dele. Mas o Ideal do Eu (...) pode

também produzir, quando alguma coisa no Eu coincide com o Ideal do Eu, uma

sensação de triunfo, onde é reencontrada a autoestima.

O Ideal do Eu pode, por último, ver-se impedido de exercer a

sua função de incitação para o Eu quando é substituído pela idealização do

objeto. “Nas múltiplas formas de escolha amorosa”, escreve Freud, “salta aos

olhos que o objeto serve para substituir um ideal não alcançado do próprio Eu”

(Psicologia das massas e análise do eu). (...)

Com o Ideal do Eu, Freud vai enriquecer consideravelmente a

compreensão da psicologia do coletivo. Partindo da análise da relação entre o

hipnotizador e o hipnotizado, veio a definir a formação da multidão como “uma

soma de indivíduos que têm um só e mesmo objeto no lugar do seu Ideal do Eu e

que estão, por consequência, no Eu de cada um deles, identificados uns com os

outros” (Psicologia das massas e análise do eu). Todos são, pois,

coletivamente suscetíveis de entrar num estado de sujeição em face daquele que

se oferecer para representar esse Ideal do Eu que se tornou coletivo. As

consequências são conhecidas: “A crítica exercida por esta instância [o Ideal

do Eu] emudece; tudo o que o objeto faz e exige é bom e irrepreensível. A

consciência moral não se aplica a nada do que sucede a favor do objeto; na

cegueira do amor, o sujeito vira criminoso sem remorsos. Toda a situação se

deixa resumir integralmente numa fórmula: o objeto é posto lugar do Ideal do Eu”

(Psicologia das massas e análise do eu).

MIJOLLA-MELLOR, Sophie de. Verbete: Ideal do Eu. In.: MIJOLLA, Alain (Org.) Dicionário Internacional da Psicanálise. Vol. A-L. Rio de Janeiro: Imago, 2005. p. 905 e 906.

Nenhum comentário:

Postar um comentário