A

origem da noção de sublimação encontra-se simultaneamente na metaforização da

operação alquímica que conota um movimento de baixo para cima e na filosofia

estética que, da Antiguidade (Longino) ao romantismo (Goethe), vê nela o que

coloca o indivíduo fora de seus limites e o eleva acima de si mesmo. A noção de

sublimação conheceu uma evolução ao longo da obra de Freud que a leva da ideia

de enobrecimento ou de embelezamento de uma fantasia (Manuscrito L, 1895), até

um verdadeiro trabalho intrapsíquico distinto do recalque e que exige uma

transformação prévia da libido de objeto em libido do Eu para se ver em seguida

atribuir novos objetivos (1923: O eu e o isso). (...)

A

sublimação apresenta-se como um destino pulsional privilegiado porque a energia

libidinal, ao derivar-se, permite uma realização pulsional que é, ademais,

valorizada pelo Supereu e a sociedade. (...)

Se

bem que a dessexualização não baste para especificar o processo sublimatório, o

qual não se confunde com a inibição ou a formação reativa, ela ocupa nesse

processo um lugar fundamental como capacidade de trocar um objetivo que é na

origem sexual por um outro que está “psiquicamente aparentado” com o primeiro

(1908: Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna).

O

outro aspecto do processo sublimatório diz respeito ao objeto pulsional que é “socialmente

valorizado”. Entretanto, Freud opôs-se vivamente a todo risco de confusão entre

sublimação e idealização, consistindo esta última numa superestimação do objeto

dado por “sublime” (1914: Introdução ao narcisismo).

A

gênese da capacidade de sublimar (“Fähigkt zur Sublimierung”) depende

simultaneamente das disposições constitucionais do indivíduo (força originária

da pulsão sexual) e dos acontecimentos da infância (ligação entre o traumatismo

e a intensidade da investigação infantil, exemplo de Leonardo da Vinci). As

sublimações constituem-se às expensas de pulsões perversas polimorfas da

infância (bissexualidade, por exemplo) que são desviadas e aplicadas a outros

fins, por exemplo, a sublimação do erotismo anal em interesse pelo dinheiro ou

um vínculo entre erotismo uretral e a ambição. Esse processo contribui para a formação

dos traços de caráter. As pulsões parciais (ver e dominar) abrem à sublimação

um terreno especialmente importante: sublimação da pulsão de ver em

contemplação artística e em pulsão de saber (1910: Leonardo da Vinci e uma

lembrança da sua infância), sublimação da agressividade em atividade

criadora e inovadora.

Freud,

entretanto, sublinhou sempre os riscos que comporta a sublimação das pulsões quando

se efetua à custa do sexual e priva o sujeito de satisfações imediatas. Embora

a sublimação se apresente como fiadora do vínculo social e promotora da

cultura, nem por isso ela deixa de constituir uma exigência perigosa, um “ardil

da civilização”, quando ela impõe como modelos ideais às sublimações individuais.

A sublimação não é, para Freud, o núcleo de uma perspectiva axiológica em

psicanálise, e a introdução do narcisismo constitui um ponto de mutação capital

em sua teorização: esta se produziria “por intermédio do Eu que começa por

transformar a libido de objeto sexual em libido narcísica para talvez lhe

atribuir em seguida um outro objetivo” (1923: O eu e o isso). A sublimação

não se efetua mais, portanto, à custa da libido de objeto e passa a oferecer à

libido narcísica um prolongamento necessário. Entretanto, ela não protege o

indivíduo que deixa à mercê da pulsão de morte.

Freud

opôs-se a fazer da sublimação uma saída privilegiada para a cura e, mais ainda,

recomendável pelo próprio analista (1915: Observações sobre o amor de

transferência). Em torno desta noção, ele enfatizou assim a sua oposição a

Carl G. Jung (1914: Cinco lições sobre psicanálise) e a Lou Andreas-Salomé,

que ele tinha, aliás, considerado suspeita de “tagarelice idealista” numa carta

a Jung, datada de 10 de janeiro de 1912, a James J. Putnam (carta de 4 de maio

de 1911) e a Oskar Pfister (carta de 9 de outubro de 1918). Em todos os casos,

o que ele combate é o risco de um desvio anagógico (místico) da psicanálise.

Pode-se pensar que essa ameaça de deformação de uma noção tão complexa tenha

contribuído para o fato de ele nunca a ter elaborado completamente (por

exemplo, o projeto de um ensaio sobre a sublimação, nunca publicado, na

Metapsicologia).

A

noção de sublimação foi retomada por numerosos discípulos de Freud, mas sem uma

verdadeira contribuição do ponto de vista metapsicológico. Ulteriormente, a mais

importante será Melanie Klein em torno da questão da epistemofilia. Na França,

Daniel Lagache e Jean Laplanche dedicaram estudos a essa noção.

MIJOLLA,

Alain de. Dicionário internacional de psicanálise. Vol. 2. Verbete Sublimação. Rio de Janeiro: Imago, 2005.

p. 1803 e 1804.

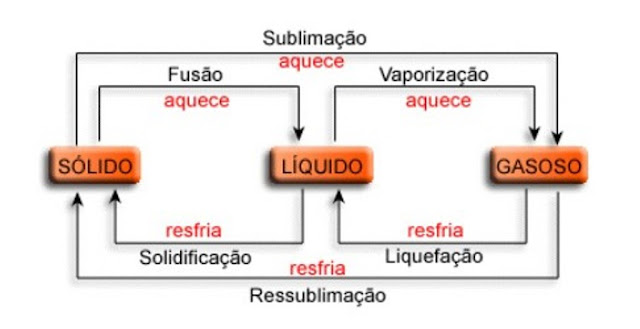

Sublimação:

termo derivado das belas-artes (sublime), da química (sublimar) e da psicologia

(subliminar), para designar ora uma elevação do senso estético, ora uma

passagem do estado sólido para o estado gasoso, ora, ainda, um mais-além da

consciência. Sigmund Freud conceituou o termo em 1905 para dar conta de um tipo

particular de atividade humana (criação literária, artística, intelectual) que

não tem nenhuma relação aparente com a sexualidade, mas que extrai sua força da

pulsão sexual, na medida em que esta se desloca para um alvo não sexual,

investindo objetos socialmente valorizados.

Em

vez de utilizar a noção hegeliana de Aufhebung (revezamento,

substituição), que designa o próprio movimento da dialética em sua capacidade

de converter o negativo em ser, Sigmund Freud adotou o termo sublimação, mais

nietzschiano, oriundo do romantismo alemão, para definir um princípio de

elevação estética comum a todos os homens, mas do qual, a seu ver, só eram

plenamente dotados os criadores e os artistas.

Sem

dúvida, Freud atribuía à sublimação um lugar ainda maior, na medida em que ele

mesmo declarou que, a partir dos 40 anos de idade, após o nascimento de seu

quinto filho, havia praticamente suspendido qualquer relação carnal e posto sua

atividade pulsional a serviço de sua obra, assim se inscrevendo no panteão dos

grandes homens a quem admirava.

Foi

em 1905, em seus Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, que ele deu

sua primeira definição da sublimação. Depois disso, em toda a sua obra, e

especialmente nos textos reunidos sob a categoria de psicanálise aplicada, a

sublimação serviu para compreender o fenômeno da criação intelectual. Com a

introdução da noção de narcisismo e a elaboração de sua segunda tópica, Freud

acrescentou à ideia de sublimação a de dessexualização. Assim, em O eu e o

isso, sublinhou que a energia do eu, como libido dessexualizada, é passível

de ser deslocada para atividades não sexuais. Nesse sentido, a sublimação

tornou-se dependente da dimensão narcísica do eu.

ROUDINESCO,

Elisabeth. Dicionário de psicanálise. Verbete: Sublimação. Rio de

Janeiro: Zahar, 1998. p. 734.

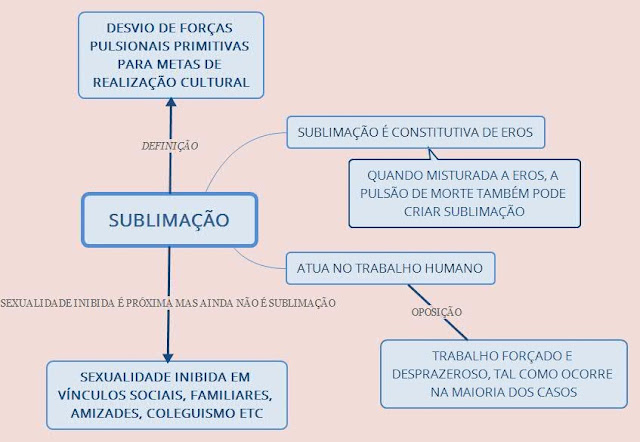

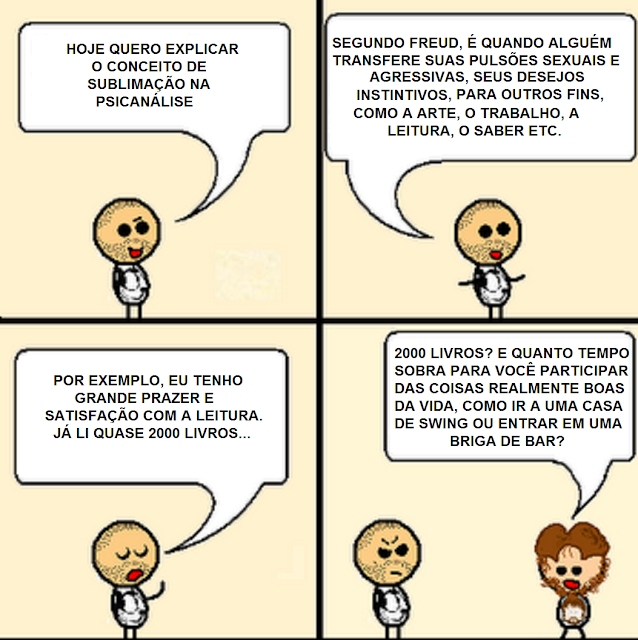

Sublimação:

a primeira postulação de Freud concebia que o sujeito retirava da pulsão sexual

(processo que ele veio a denominar como "dessexualização") a energia

e capacidade criativa necessárias para atividades úteis, como o trabalho, a criatividade

artística etc. Posteriormente, a sublimação veio a ser considerada uma "desagressivização",

ou seja, a energia para fins úteis e nobres era retirada das pulsões agressivas.

Por exemplo, uma criança que caçava passarinhos, os depenava e, com um canivete,

abria o corpo para examinar o interior do pássaro tanto pode continuar na vida

adulta sendo um predador sádico-destrutivo, quanto pode sublimar (tomar sublime)

aquelas primitivas tendências, formar-se em medicina e tornar-se um excelente cirurgião.

O termo “sublimação”, introduzido por Freud em psicanálise, evoca ao mesmo tempo o termo “sublime”, especialmente usado no domínio das belas-artes para designar uma produção que sugira a grandeza, a elevação, e o termo “sublimação”, utilizado em química para designar o processo que faz passar um corpo diretamente do estado sólido ao estado gasoso.

Freud, ao longo de toda a sua obra, recorre à noção de sublimação para tentar explicar (...) certos tipos de atividades alimentadas por um desejo que não visa, de forma manifesta, um objetivo sexual: por exemplo a criação artística, a investigação intelectual e, em geral, atividades que uma dada sociedade confere grande valor. É numa transformação das pulsões sexuais que Freud procura a causa última destes comportamentos. “A pulsão sexual põe à disposição do trabalho cultural quantidades de força extraordinariamente grandes, e isto graças à particularidade, especialmente acentuada nela, de poder deslocar a sua meta sem perder, quanto ao essencial, sua intensidade. Chama-se a esta capacidade de trocar a meta sexual originária por outra meta, que já não é sexual, mas que psiquicamente se aparenta com ela, capacidade de sublimação” (FREUD, Sigumund. Moral sexual 'civilizada' e doença nervosa moderna) (...).

A hipótese da sublimação foi (inicialmente) enunciada a propósito das pulsões (instintos) sexuais, mas Freud evocou a possibilidade de uma sublimação das pulsões de agressão.

LAPLANCHE, Jean. Vocabulário de psicanálise. Verbete: sublimação. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p. 495.

SUBLIMAÇÃO X REPRESSÃO

A sublimação, observa Freud, representa a saída que permite lidar com o sexual sem trazer consigo o recalcamento (repressão).

CHEMAMA, Roland. Dicionário de psicanálise. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1995. p. 208.

PULSÃO

INIBIDA QUANTO À META

X

SUBLIMAÇÃO

Qualifica

uma pulsão que, sob o efeito de obstáculos externos ou internos, não atinge o

seu modo direto de satisfação (ou meta) e encontra uma satisfação atenuada em

atividades ou relações que podem ser consideradas como aproximações mais ou

menos longínquas da meta primitiva.

Freud utiliza o conceito de inibição quanto à meta principalmente para explicar a origem dos sentimentos de ternura ou dos sentimentos sociais. Ele mesmo indicou a dificuldade que existe em explicá-lo de forma rigorosa de um ponto de vista metapsicológico (Psicologia das massas e análise do eu). Como compreender esta inibição? Suporá ela um recalque da meta primitiva e um retorno do recalcado? Por outro lado, quais serão as suas relações com a sublimação? Neste último ponto, Freud parece ver na inibição como que um começo de sublimação, mas tem, no entanto, o cuidado de distinguir os dois processos. “As pulsões sociais pertencem a uma classe de moções pulsionais onde não é ainda necessário ver pulsões sublimadas, embora estejam próximas destas. Não abandonaram as suas metas sexuais diretas, mas resistências internas impedem-nas de atingirem essas metas; contentam-se em se aproximarem, em certa medida, da satisfação, e é justamente por isso que elas estabelecem laços particularmente duradouros entre os homens. Tais são em especial as relações de ternura entre pais e filhos, que, na origem, eram plenamente sexuais, os sentimentos de amizade e os laços afetivos no casamento, que brotaram da atração sexual.” (Psicanálise e teoria da libido)

LAPLANCHE, Jean. Vocabulário de psicanálise. Verbete: Inibido(a) quanto à meta. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p.240.

Instintos (...) são induzidos a deslocar as condições de sua satisfação, a conduzi-las para outros caminhos. Na maioria dos casos, esse processo coincide com o da sublimação (...) dos fins instintivos (...). Uma pequena minoria de pessoas acha-se capacitada, por sua constituição, a encontrar felicidade no caminho do amor. Fazem-se necessárias, porém, alterações mentais de grande alcance na função do amor antes que isso possa acontecer. Essas pessoas se tornam independentes (...) deslocando o que mais valorizam do ser amado para o amar; protegem-se contra a perda do objeto (de amor), voltando seu amor, não para objetos isolados, mas para todos os homens, e, do mesmo modo, evitam as incertezas e as decepções do amor genital, desviando-se de seus objetivos sexuais e transformando o instinto num impulso com uma finalidade inibida. Ocasionam assim, nelas mesmas, um estado de sentimento imparcialmente suspenso, constante e afetuoso, que tem pouca semelhança externa com as tempestuosas agitações do amor genital, do qual, não obstante, se deriva. Talvez São Francisco de Assis tenha sido quem mais longe foi na utilização do amor para beneficiar um sentimento interno de felicidade. (...)

A sublimação do instinto constitui um aspecto particularmente evidente do desenvolvimento cultural; é ela que torna possível às atividades psíquicas superiores, científicas, artísticas ou ideológicas, o desempenho de um papel tão importante na vida civilizada.

FREUD, Sigmund. Mal estar na civilização. Obras completas vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 103 e 107.

A INFLUÊNCIA DAS IDEIAS DE PLATÃO NO CONCEITO FREUDIANO DE "SUBLIMAÇÃO"

O conceito de sublimação parece mesmo ter sido recebido de Platão. (...) A teoria platônica propõe uma (...) elevação, que se revela surpreendentemente consoante com a definição freudiana de sublimação. Existe uma modificação subjetiva naquele que troca a ordem do sensível por aquela do inteligível. Há um ganho moral implicado nesse processo que se converte em ganho civilizatório para a humanidade.

O Banquete (diálogo escrito por Platão) é especialmente interessante para o nosso tema. No todo, ele pode ser considerado um discurso sobre o amor e seus elementos de composição: o belo, o bem e o saber. (...) A sublimação troca um fim sexual por outro ideal e social. (...)

Temos, assim, linhas de raciocínio afins ou possíveis áreas de interseção de conjuntos distintos (o filosófico e o psicanalítico).

CRUXÊN, Orlando. A sublimação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. p.11 a 15.

A INFLUÊNCIA DAS IDEIAS DE NIETZSCHE NO CONCEITO FREUDIANO DE SUBLIMAÇÃO

O (...) êxito da civilização baseia-se (...) na eficácia de um processo maior, a sublimação dos instintos. (...) Freud encara (...) esta capacidade de trocar a meta sexual originária por um outra meta, que não é mais sexual, mas que lhe é psiquicamente afim. Este é o meio de que dispõe o indivíduo para conciliar a exigência instintual e a exigência racional. O termo sublimação também está presente em Nietzsche. Ele expressa, portanto, a mesma metáfora de evaporação do instinto. Lembremos que, em química, sublimação quer dizer a transformação direta de um sólido em vapor, sem passar pelo estado líquido.

ASSOUN, Paul-Laurent. Freud & Nietzsche: semelhanças e dessemelhanças. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 265 e 281.

“Amor”. — O mais refinado artifício que o cristianismo tem de vantagem sobre as demais religiões está numa palavra: ele fala de amor. Dessa maneira ele se tornou a religião lírica (...). Na palavra “amor” há algo tão ambíguo, tão sugestivo, que tanto fala à recordação e à esperança, que mesmo a mais fraca inteligência e o mais frio coração percebem algo do cintilar desse termo. (...) As inumeráveis pessoas que sentem falta de amor, por parte de pais, filhos ou amados, mas sobretudo aquelas da sexualidade sublimada, fizeram no cristianismo seu achado.

NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano: um livro para espíritos livres II. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 47 e 48.

Rafael, um dos pintores favoritos de Nietzsche, sabia que ainda não era um grande artista, pois havia visto o trabalho de dois homens, Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci. (...) Em vez de deixar que a inveja se tornasse monstruosa, Rafael a transformou em adubo. (...)

Os resultados do empenho de Rafael em aperfeiçoar seu talento logo tornaram-se evidentes. (...) Rafael não adquiriu espontaneamente o domínio de seu talento; tornou-se grande porque soube reagir com inteligência a um sentimento de inferioridade que, para os pobres de espírito, seria uma fonte de desespero. A trajetória de Rafael ofereceu uma lição nietzschiana sobre os benefícios de um sofrimento interpretado com sabedoria: (...) Rafael conseguiu - para usar termos nietzschianos - sublimar (no caso, a inveja) (...) de forma a fertilizar as dificuldades do seu caminho. (...)

Em (...) suas raízes, uma planta pode parecer estranha e desagradável, mas aquele que acredita em seu potencial pode fazê-la florescer e frutificar - assim é a vida; em uma fase de raiz, surgem emoções e situações difíceis, que no entanto podem resultar - depois de um cultivo cuidadoso - em grandes êxitos e alegrias:

"Como um jardineiro, podemos dispor de nossa intuição e pendores e realizar o que poucas pessoas sabem, ou seja, cultivar as sementes da cólera (...) e da vaidade, de maneira tão fecunda e rendosa como se cultiva uma bela árvore frutífera" (NIETZSCHE, Friedrich. Aurora § 560)

Mas muitos de nós deixam de reconhecer o quanto devemos a estas sementes de dificuldades. Somos propensos a achar que a ansiedade e a inveja não têm nada de verdadeiro a nos ensinar, e as removemos como se fossem ervas daninhas emocionais. (...)

Aquilo que é positivo pode ser o resultado de algo negativo que foi bem cultivado:

"Os sentimentos de ódio, inveja, cupidez e desejo de dominação [são] determinantes da vida... e devem, fundamental e essencialmente, estar presentes na economia total da vida" (NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal § 23).

Eliminar toda e qualquer raiz negativa significaria simultaneamente sufocar os elementos positivos que podem brotar desta mesma raiz e florescer em um galho mais alto da planta.

BOTTON, Alain de. As consolações da filosofia. Rio de Janeiro: Rocco, 2001. p. 254 a 258.

Nenhum comentário:

Postar um comentário